和歌山の税理士・和田全史です。いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。

年末調整の時期になると、会社員の方は毎年のようにいくつかの申告書を提出します。その中でも、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(以下「(基・配・特・所)」)は、4種類の申告書が1枚にまとめられた用紙です。

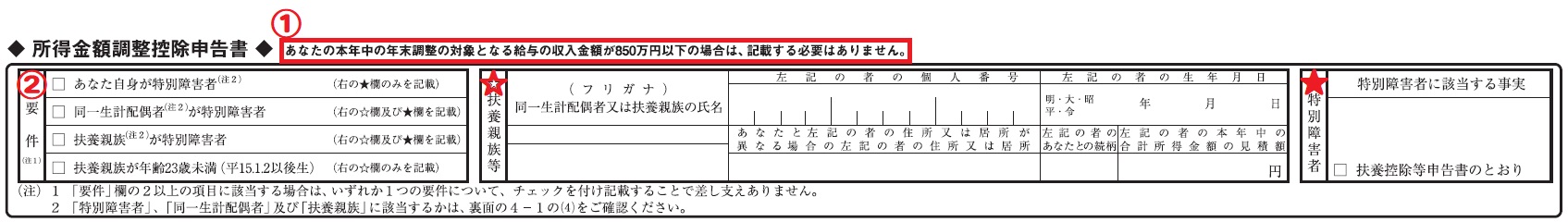

前回の記事では、この(基・配・特・所)のうち「基礎控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の書き方を解説しました。今回は、同じ用紙の最下段全体に配置されている「所得金額調整控除申告書」について取り上げます。

この控除は、給与収入が850万円を超える方のうち、23歳未満の子どもがいる方や特別障害者を扶養している方など、一定の要件を満たす場合に適用される制度です。所得控除のように課税所得から差し引くのではなく、給与所得の金額そのものを減額する(最大15万円)仕組みとなっています。

該当者は限られますが、条件に当てはまる場合には税負担の軽減効果が生じるため、正しく理解しておくことが大切です。

この記事では、「所得金額調整控除とは何か」という制度の概要から、年末調整における書き方や対象者の確認方法まで、実務に沿って分かりやすく整理していきます。

所得金額調整控除とは(制度の概要と対象者)

所得金額調整控除は、給与収入が850万円を超える方のうち、子育て世帯や特別障害者を扶養している方など、一定の要件に該当する場合に適用される制度です。所得控除のように課税所得から差し引くのではなく、給与所得の金額そのものを減額する仕組みで、次の算式により最大15万円まで控除されます。

(給与収入 − 850万円) × 10%(上限15万円)

対象となる4つの要件は次のとおりです。

- あなた自身が特別障害者である場合

- 同一生計配偶者が特別障害者である場合

- 扶養親族が特別障害者である場合

- 扶養親族が年齢23歳未満(平成15年12月31日以後生まれ)である場合

これらのうちいずれか1つでも該当すれば適用対象となり、複数該当しても控除額は変わりません。

また、扶養控除とは異なり、夫婦ともに給与収入850万円を超えており、かつ同じ23歳未満の子や特別障害者を扶養している場合には、夫婦双方がそれぞれ所得金額調整控除の適用を受けることができます。

該当する場合は、(基・配・特・所)の最下段にある「所得金額調整控除申告書」欄に記入します。対象者は限られますが、該当すれば給与所得の金額が直接減額され、結果として税額の軽減につながります。

所得金額調整控除申告書の書き方

① 記入不要な人の確認

あなたの給与収入が850万円以下の場合は、この欄の記入は不要です。年末調整の対象となる「主たる給与の支払者」からの給与収入で判定します。複数の勤務先から給与を受けている場合でも、年末調整を行う勤務先分で判断します。

② 要件欄のチェック

左側の「要件」欄で、以下のいずれかに該当するかを確認します。実際には、収入が850万円を超えていても、この要件に当てはまらない方が多いため、ここが判断の分かれ目です。

| 該当する要件 | 記入する欄 |

|---|---|

| あなた自身が特別障害者である | ★のみ記入 |

| 同一生計配偶者が特別障害者である | ☆と★の両方に記入 |

| 扶養親族が特別障害者である | ☆と★の両方に記入 |

| 扶養親族が年齢23歳未満(平成15年12月31日以後生まれ)である | ☆のみ記入 |

☆ 扶養親族等欄の記入

該当する同一生計配偶者や扶養親族の氏名・個人番号・生年月日を記入します。複数の方が該当する場合でも、どなたかお一人を記入すれば十分です。

★ 特別障害者に該当する事実欄

特別障害者に該当する場合は、右端の★欄にも✓印を付けます。この★欄は、本人が特別障害者である場合にも記入が必要です。扶養親族が23歳未満の場合のみ該当する場合には、この★欄の記入は不要です。

このように、まず①で収入基準を確認し、②で要件を見て該当するかどうかを判断します。多くの方は②の段階で該当しないため、この欄を空欄のまま提出して問題ありません。(基・配・特・所)の最下段全体が、この「所得金額調整控除申告書」欄に該当します。

控除額の確認(計算方法と上限)

控除額は次の式で求めます。

(給与収入 − 850万円)×10%

ただし、15万円を超える場合は15万円が上限です。

- 給与収入900万円 → (900−850)×10%=5万円

- 給与収入980万円 → (980−850)×10%=13万円

- 給与収入1,050万円 → (1,050−850)×10%=20万円 → 15万円(上限)

この控除は所得控除ではなく、年末調整で計算される給与所得の金額を直接減らすものです。その結果、課税所得および最終的な所得税額が軽減されます。

扶養控除と異なり、夫婦それぞれが適用できる点が大きな特徴です。たとえば夫婦ともに給与収入850万円超で、同じ23歳未満の子や特別障害者を扶養している場合、双方がそれぞれ所得金額調整控除の適用を受けることができます。

まとめ

令和7年分の年末調整では、所得金額調整控除が引き続き適用されます。この控除は、給与収入が850万円を超える方のうち、23歳未満の子どもや特別障害者を扶養している方などが対象となる制度です。

所得控除のように課税所得から差し引くものではなく、給与所得の金額を直接減らす仕組みで、上限は15万円です。該当者はそれほど多くありませんが、要件に当てはまる場合は税負担の軽減効果があります。

扶養控除と異なり、夫婦の両方がそれぞれ適用できる点が大きな特徴です。たとえば夫婦ともに給与収入が850万円を超え、23歳未満の子どもを扶養している場合には、双方で控除を受けることができます。

ただし、この控除は勤務先には分からない場合もあります。たとえば夫婦の一方が子どもを扶養控除に入れている場合、その情報はもう一方の勤務先には伝わらないため、該当していても自動的に適用されないことがあります。

該当する方は、(基・配・特・所)の最下段にある「所得金額調整控除申告書」欄に記載し、忘れずに提出してください。

▼年末調整の関連記事▼

年末調整の他の申告書の書き方も解説しています。ぜひ続けてご覧ください。

コメント